Gesundheitsschutz : Richtig lüften am Arbeitsplatz

Eine gute Luftqualität und ein behagliches Klima in Innenräumen fördern das Wohlbefinden, die Gesundheit von Beschäftigten und steigern ihre Leistungsfähigkeit. Die Luftqualität wird allerdings von den im Raum anwesenden Personen sowie von Materialien und technischen Geräten beeinflusst.

Diese geben nach und nach Wärme, Feuchtigkeit sowie verschiedene Stoffe an die Umgebung ab, wodurch die Luft belastet wird. Um verbrauchte Luft auszutauschen, ist regelmäßiges Lüften empfehlenswert. Regelmäßig frische Luft hält Beschäftigte fit, schützt sie vor Infektionen und vermeidet Schimmelbildung.

Was ist eigentlich verbrauchte Luft?

In Innenräumen ist „verbrauchte Luft“ ein wichtiges Thema. Raumluft empfinden Personen meist dann als verbraucht, wenn der Anteil an Kohlendioxid (CO₂) erhöht ist und sich mit Ausdünstungen von Materialien und Körpern mischt. Verbrauchte Luft ist in der Regel zwar nicht gesundheitsschädlich, dennoch fällt sie uns unangenehm auf. Wir empfinden die Raumluft dann als stickig, muffig oder zu warm. Verbrauchte Luft kann auch dazu führen, dass sich Beschäftigte schlechter konzentrieren können und mehr Fehler machen. Mitunter treten Kopfschmerzen und Müdigkeit auf.

Klicktipps

DGUV Information 215-520 „Klima im Büro: Antworten auf die häufigsten Fragen“

Fachbereich AKTUELL FBVW-503 „Empfehlungen zu Lüftungskonzepten an Innenraumarbeitsplätzen“

Lüften führt Sauerstoff zu und unerwünschte Stoffe ab

Das Lüften ist die effektivste Methode, um verbrauchte gegen frische Luft auszutauschen. Wenn dies im Betrieb durch raumlufttechnische Anlagen nicht automatisch gewährleistet werden kann, ist manuelles Lüften gefragt – also über das Öffnen von Fenstern oder Türen. Wie häufig am Tag abgestandene Raumluft durch frische Außenluft ausgetauscht werden sollte, hängt von vielen Faktoren ab: Größe des Raumes, wie viele Personen sich in ihm aufhalten und welche Tätigkeiten sie verrichten.

Lüften beugt Schimmelbildung vor

Gebäudeteile können auskühlen, wenn durch „falsches“ Lüftungsverhalten, wie Dauerkippstellung von Fenstern, oder Nichtbeheizen von Innenräumen die Lufttemperatur stark absinkt. Die ausgekühlten Wände, Fußböden und Decken lassen ein unbehagliches Raumklima entstehen und beeinträchtigen die Raumlufthygiene.

Bei vorhandenen Feuchtelasten kann an den kälten Flächen Kondenswasser entstehen und infolgedessen eventuell Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall auftreten. Auch bei leerstehenden Gebäuden oder Gebäudeteilen muss eine Grundtemperatur und ein Mindestluftaustausch gewährleistet werden, um Hygieneprobleme zu vermeiden.

Mehr Informationen

Fachbereich AKTUELL FBVW-504 „Erläuterungen zur Umsetzung der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) an Innenraumarbeitsplätzen“

Lüften schützt vor Infektionen

Fachleute des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Umweltbundesamtes, des Bundesamtes für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie von vielen weiteren offiziellen Stellen erklären das Lüften von Innenräumen zu einer wichtigen Maßnahme, um Infektionen durch Viren vorzubeugen. Der Infektionsschutz greift zum Beispiel bei SARS-CoV-2 oder Grippe.

Der Zusammenhang lässt sich leicht erklären. Beim Sprechen und Ausatmen entstehen Tröpfchen und feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel. Diese werden Aerosole genannt. Sind Personen an einem Virus erkrankt, gelangt es über die Aerosole unbemerkt in die Innenraumluft. Wird gleichzeitig das Lüften vernachlässigt, kann die Viruslast über die Zeit stark ansteigen.

Insbesondere wenn sich mehrere Personen über eine längere Zeit in Innenräumen aufhalten – etwa in Schulen, Kitas oder Büros – sollten diese mit Frischluft versorgt werden, um ihre Gesundheit zu schützen.

Effizient ist Stoß- und Querlüften

Üblicherweise gilt die Regel, Raumluft jede Stunde einmal vollständig zu erneuern. Am schnellsten gelingt dies durch kurzes Stoßlüften. Dabei wird ein Fenster etwa drei bis zehn Minuten vollständig geöffnet – je nach Außentemperatur und Raumgröße. Besonders schnell ist die Luft ausgetauscht, wenn gleichzeitig quergelüftet wird. Dabei sind zwei gegenüberliegende Fenster oder Türen gleichzeitig zu öffnen.

Gut zu wissen

Faustregeln zum richtigen Lüften am Arbeitsplatz

- In Büroräumen mindestens alle 60 Minuten stoßlüften

- In Besprechungs- und Seminarräumen mindestens alle 20 Minuten stoßlüften

Je wärmer es draußen ist, desto länger sollte die Lüftungsdauer ausfallen:

- im Winter drei Minuten

- im Frühling und Herbst fünf Minuten

- im Sommer zehn Minuten

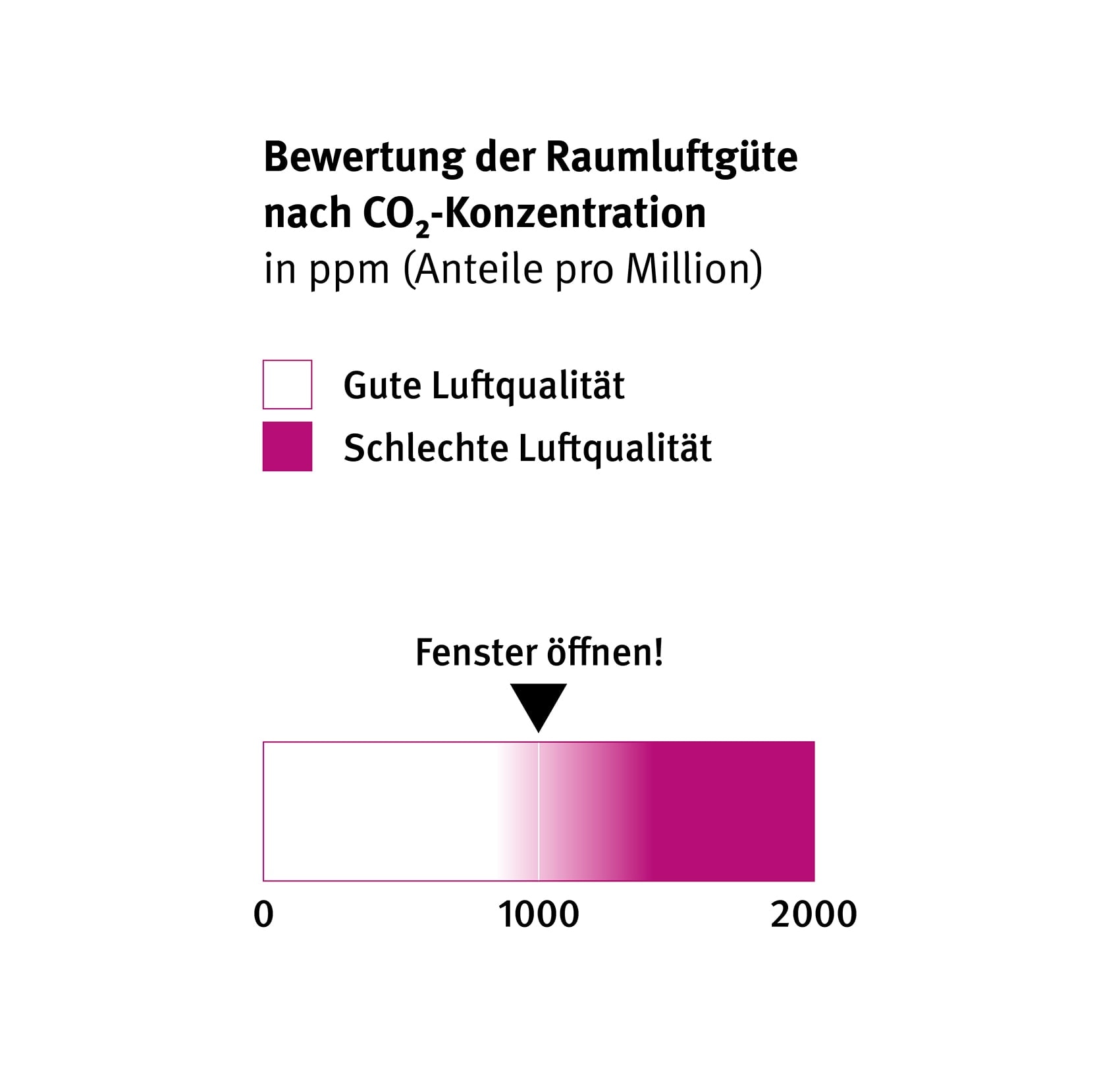

Lüftungsintervalle anhand der CO₂-Konzentration bestimmen

Während sich Personen in geschlossenen Räumen aufhalten, erhöht sich der Anteil an Stoffen, die sie ausdünsten und ausatmen. Zu diesen Stoffen gehören etwa Aceton, Alkohole, Viren oder Geruchsstoffe. Da die gesamte Stoffpalette analytisch nur schwer erfasst werden kann, wird als Indikator für die Raumluftqualität das einfach zu bestimmende Kohlendioxid gemessen.

Für ein angenehmes Raumklima wird in der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) A3.6 „Lüftung“ ein Kohlendioxidgehalt von unter 1.000 Parts per Million (ppm) empfohlen. Spätestens, wenn der CO₂-Gehalt auf 2.000 ppm angestiegen ist, sollte gelüftet werden.

Sogenannte CO₂-Ampeln helfen dabei, die CO₂-Konzentration im Blick zu behalten. Diese Geräte messen die CO₂-Konzentration im Raum und mahnen zum Lüften, wenn ein kritischer Wert überschritten wird. Wie schnell dieser erreicht wird, hängt wiederum von Personenzahl, Aktivitätsgrad und Raumgröße ab. Eine Alternative ist die DGUV-App „CO₂-Timer“ des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) und der Unfallkasse Hessen. Die CO₂-App können Sie kostenfrei herunterladen.

Lüften im Winter: ein heißdiskutiertes Thema

Das Thema Lüften sorgt in der kalten Jahreszeit gerne für „dicke Luft“. Die Beschäftigten von offenen Fenstern zu überzeugen, fällt nicht leicht, wenn draußen Minusgrade herrschen. Viele glauben, sie würden sich erkälten. Wir räumen mit den geläufigsten Mythen auf.

Irrtum 1: Wer in einem kalten Raum arbeitet, wird krank

In Wahrheit: Eine Erkältung wird durch Viren oder Bakterien ausgelöst, nicht durch die Kälte. Jedoch: Kälte kann eine Erkältung wahrscheinlicher machen. Wenn wir frieren, ziehen sich die Blutgefäße der Haut zusammen. Die Schleimhäute in der Nase beispielsweise werden schlechter durchblutet und produzieren in der Folge weniger Schleim, der aber als Schutzschild vor Krankheitserregern dient. Diese können dann leichter in den Körper eindringen. Das spricht aber nicht gegen Lüften, sondern für angemessene Kleidung.

Irrtum 2: Frauen frieren schneller als Männer

In Wahrheit: Das ist nicht immer so, sondern mehr eine Frage der Muskelmasse. Die produziert nämlich Wärme, wenn wir zittern. Männer haben im Durchschnitt 25 Prozent mehr Muskelmasse als Frauen.

Irrtum 3: Über den Kopf geht die meiste Wärme verloren

In Wahrheit: Die meiste Wärme verlieren wir an Füßen und Händen. Nur zehn Prozent gehen über den Kopf verloren. Wegen der vielen Nerven-Enden spüren wir am Kopf aber Kälte besonders intensiv.

Irrtum 4: Wenn es kalt wird, werde ich krank

In Wahrheit: Viele Menschen glauben, ihr Immunsystem kaum beeinflussen zu können. Dabei kann jeder etwas dafür tun. Etwa durch viel Bewegung, ausgewogene Ernährung oder den Verzicht auf Nikotin.